2/24~2/29まで海外研修の為、出荷業務が一切行えません。

受注は可能ですが、生産者への発注や出荷は3/1以降となります。

ご迷惑をお掛けしますが、宜しくお願いします。

いつも川魚本舗をご利用頂きまして、ありがとうございます。

販売停止しておりました、イワナの出荷準備が少量ですが整いました。

大変お待たせして、申し訳ございません。

大人気、BBQセットのご注文もお待ちしております。

※数量限定で出荷しておりますので、在庫は少量づつとなります。

ニジマスに付きましては新しく供給体制を整え準備をしております。

今年中の再開は難しい状況ですが、出来る限り早い再開を目指していきます。

川魚本舗を今後とも宜しくお願い致します。

-

川魚BBQセット アマゴ6匹・イワナ6匹・竹串12本・店主厳選デボラ塩湖の塩250g

¥3,980

愛知県奥三河の綺麗な水で卵から大切に育てたイワナとアマゴにBBQの竹串と塩焼き用に厳選したデボラ湖の塩をセットにしました。 串も同梱しているので、ご自宅で串に刺して頂いて、塩焼きをお楽しみください。 塩も入っているので、後はビールがあればOK!? 串に刺すところから楽しめるので、お子様とキャンプ等にもってこいです。 清流で育った渓流魚には魚特有の臭みも少なく、お子様や女性の方にもあっさりと美味しく食べて頂けます。 原材料:イワナ(岩魚)アマゴ(天魚) その他:竹串12本(長さ 40cm、太さ 5mm)デボラ塩湖の塩(250g) 数量:イワナ6匹 アマゴ6匹 体長:約18cm前後 配送:クール宅急便 賞味期限:冷蔵の場合:2〜3日 冷凍保存の場合:1ヶ月程度 保存方法:冷蔵庫または冷凍庫(お早めにお召し上がりください)

-

【産地直送クール便・内蔵処理済】国産 川魚6匹食べ比べセット(イワナ3匹・アマゴ3匹)

¥1,880

愛知県奥三河の綺麗な水で卵から大切に育てたイワナとアマゴを食べ比べのセットにしました。 同じ清流の渓流魚ですが、肉質等にも若干の違いがあり、食べ比べてみてください。 清流で育った渓流魚には魚特有の臭みも少なく、お子様や女性の方にもあっさりと美味しく食べて頂けます。 原材料:イワナ(岩魚)アマゴ(天魚) 数量:イワナ3匹 アマゴ3匹 体長:約18cm前後 配送:クール宅急便 賞味期限:冷蔵の場合:2〜3日 冷凍保存の場合:1ヶ月程度 保存方法:冷蔵庫または冷凍庫(お早めにお召し上がりください)

-

【産地直送クール便・内蔵処理済】国産 アマゴ(天魚)5匹

¥1,580

愛知県奥三河の綺麗な水で卵から大切に育てたアマゴです。 塩焼きはもちろんの事、甘味噌を塗って味噌焼きや唐揚げにもオススメです。 清流で育った渓流魚には魚特有の臭みも少なく、お子様や女性の方にもあっさりと美味しく食べて頂けます。 原材料:アマゴ(天魚) 数量:5匹 体長:約18cm前後 配送:クール宅急便 賞味期限:冷蔵の場合:2〜3日 冷凍保存の場合:1ヶ月程度 保存方法:冷蔵庫または冷凍庫(お早めにお召し上がりください)

-

【産地直送クール便・内蔵処理済】国産 アマゴ(天魚)10匹

¥2,880

愛知県奥三河の綺麗な水で卵から大切に育てたアマゴです。 塩焼きはもちろんの事、甘味噌を塗って味噌焼きや唐揚げにもオススメです。 清流で育った渓流魚には魚特有の臭みも少なく、お子様や女性の方にもあっさりと美味しく食べて頂けます。 原材料:アマゴ(天魚) 数量:10匹 体長:約18cm前後 配送:クール宅急便 賞味期限:冷蔵の場合:2〜3日 冷凍保存の場合:1ヶ月程度 保存方法:冷蔵庫または冷凍庫(お早めにお召し上がりください)

-

【産地直送クール便・内蔵処理済】国産 ニジマス(虹鱒)5匹

¥1,380

SOLD OUT

愛知県奥三河の綺麗な水で卵から大切に育てたニジマスです。 塩焼きはもちろんの事、唐揚げやムニエルにもオススメです。 清流で育った渓流魚には魚特有の臭みも少なく、お子様や女性の方にもあっさりと美味しく食べて頂けます。 原材料:ニジマス(虹鱒) 数量:5匹 体長:約18cm前後 配送:クール宅急便 賞味期限:冷蔵の場合:2〜3日 冷凍保存の場合:1ヶ月程度 保存方法:冷蔵庫または冷凍庫(お早めにお召し上がりください)

-

【産地直送クール便・内蔵処理済】国産 イワナ(岩魚)5匹

¥1,580

愛知県奥三河の綺麗な水で卵から大切に育てたイワナです。 塩焼きはもちろんの事、甘味噌を塗って味噌焼きや唐揚げにもオススメです。 清流で育った渓流魚には魚特有の臭みも少なく、お子様や女性の方にもあっさりと美味しく食べて頂けます。 原材料:イワナ(岩魚) 数量:5匹 体長:約18cm前後 配送:クール宅急便 賞味期限:冷蔵の場合:2〜3日 冷凍保存の場合:1ヶ月程度 保存方法:冷蔵庫または冷凍庫(お早めにお召し上がりください)

-

【産地直送クール便・内蔵処理済】国産 イワナ(岩魚)10匹

¥2,880

愛知県奥三河の綺麗な水で卵から大切に育てたイワナです。 塩焼きはもちろんの事、甘味噌を塗って味噌焼きや唐揚げにもオススメです。 清流で育った渓流魚には魚特有の臭みも少なく、お子様や女性の方にもあっさりと美味しく食べて頂けます。 原材料:イワナ(岩魚) 数量:10匹 体長:約18cm前後 配送:クール宅急便 賞味期限:冷蔵の場合:2〜3日 冷凍保存の場合:1ヶ月程度 保存方法:冷蔵庫または冷凍庫(お早めにお召し上がりください)

-

【産地直送クール便・内蔵処理済】国産 大イワナ(大岩魚)1匹 約30cm以上

¥1,480

SOLD OUT

愛知県奥三河の綺麗な水で卵から大切に育てた大イワナです。 なかなか販売されない特大サイズなので食べ応えアリ! フィレにしてムニエル等、様々な料理に使えます。 清流で育った渓流魚には魚特有の臭みも少なく、お子様や女性の方にもあっさりと美味しく食べて頂けます。 原材料:イワナ(岩魚) 数量:1匹 体長:約30cm前後 配送:クール宅急便 賞味期限:冷蔵の場合:2〜3日 冷凍保存の場合:1ヶ月程度 保存方法:冷蔵庫または冷凍庫(お早めにお召し上がりください)

-

【産地直送クール便・内蔵処理済】国産 大イワナ(大岩魚)2匹 約30cm以上

¥2,680

SOLD OUT

愛知県奥三河の綺麗な水で卵から大切に育てた大イワナです。 なかなか販売されない特大サイズなので食べ応えアリ! フィレにしてムニエル等、様々な料理に使えます。 清流で育った渓流魚には魚特有の臭みも少なく、お子様や女性の方にもあっさりと美味しく食べて頂けます。 原材料:イワナ(岩魚) 数量:2匹 体長:約30cm前後 配送:クール宅急便 賞味期限:冷蔵の場合:2〜3日 冷凍保存の場合:1ヶ月程度 保存方法:冷蔵庫または冷凍庫(お早めにお召し上がりください)

-

【産地直送クール便・内蔵処理済】国産 ニジマス(虹鱒)10匹

¥2,480

SOLD OUT

愛知県奥三河の綺麗な水で卵から大切に育てたニジマスです。 塩焼きはもちろんの事、唐揚げやムニエルにもオススメです。 清流で育った渓流魚には魚特有の臭みも少なく、お子様や女性の方にもあっさりと美味しく食べて頂けます。 原材料:ニジマス(虹鱒) 数量:10匹 体長:約18cm前後 配送:クール宅急便 賞味期限:冷蔵の場合:2〜3日 冷凍保存の場合:1ヶ月程度 保存方法:冷蔵庫または冷凍庫(お早めにお召し上がりください)

-

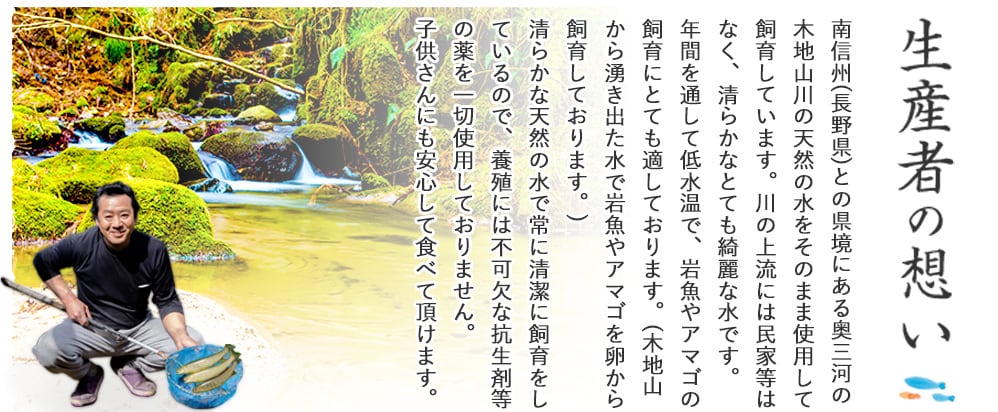

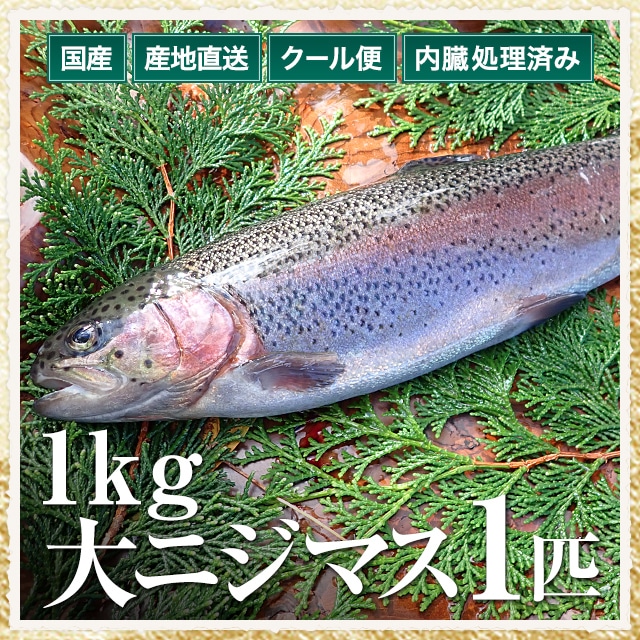

【産地直送クール便・内蔵処理済】国産 大ニジマス(大虹鱒)1kg 約45cm

¥1,780

SOLD OUT

愛知県奥三河の綺麗な水で卵から大切に育てた大ニジマスです。 なかなか販売されない特大サイズなので食べ応えアリ! フィレにしてムニエル等、様々な料理に使えます。 清流で育った渓流魚には魚特有の臭みも少なく、お子様や女性の方にもあっさりと美味しく食べて頂けます。 原材料:ニジマス(虹鱒) 数量:1kg 体長:約45cm 配送:クール宅急便 賞味期限:冷蔵の場合:2〜3日 冷凍保存の場合:1ヶ月程度 保存方法:冷蔵庫または冷凍庫(お早めにお召し上がりください)

-

【産地直送クール便・内蔵処理済】国産 特大ニジマス(特大虹鱒)2kg 約55cm

¥3,280

SOLD OUT

愛知県奥三河の綺麗な水で卵から大切に育てた特大ニジマスです。 なかなか販売されない特大サイズなので食べ応えアリ! フィレにしてムニエル等、様々な料理に使えます。 清流で育った渓流魚には魚特有の臭みも少なく、お子様や女性の方にもあっさりと美味しく食べて頂けます。 原材料:ニジマス(虹鱒) 数量:2kg 体長:約55cm 配送:クール宅急便 賞味期限:冷蔵の場合:2〜3日 冷凍保存の場合:1ヶ月程度 保存方法:冷蔵庫または冷凍庫(お早めにお召し上がりください)